बंगाल में नील की खेती और विद्रोह

कहते हैं कि क्रांति का रंग लाल होता है। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी, यह नीला भी होता है। १८५९ में बंगाल में गर्मियों के दिन थे, जब हज़ारों रय्यतों (किसानों) ने यूरोपीय प्लान्टर (भूमि और नील कारख़ानों के मालिकों) के लिए नील उगाने से इंकार कर दिया था। यह रोष और निराधार संकल्प का प्रदर्शन था। यह भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलनों में से एक बन गया। इसे ‘नील बिद्रोह’ के नाम से जाना जाता है ।

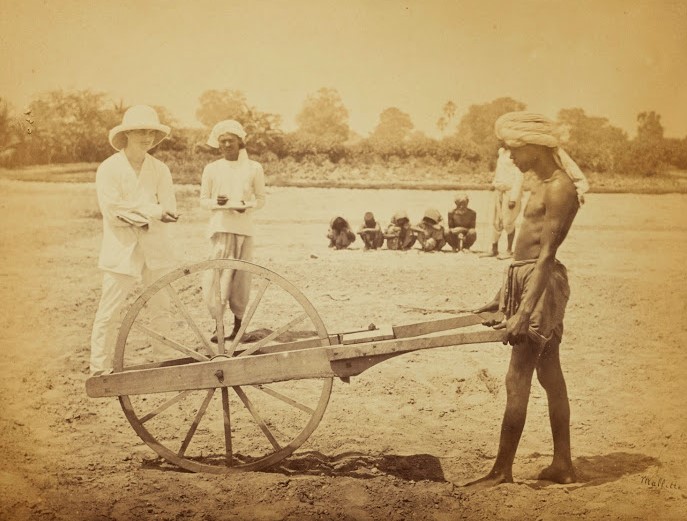

बंगाल में नील की खेती १८वीं शताब्दी के अंत से चली आ रही है। यह दो मुख्य रूपों में प्रचलित थी, निज-आबाद और रय्यती । निज यानी ‘स्वयं’ प्रणाली में, प्लान्टर उन ज़मीनों पर नील का उत्पादन करते थे जिन्हें वे स्वयं नियंत्रित करते थे । रय्यती में, किसान प्लान्टरों के साथ अनुबंध के तहत अपनी ज़मीन पर नील की खेती करते थे ।

प्लान्टर कई तरीकों से भूमि पर अधिकार प्राप्त किया करते थे । वे ज़मींदारों से अस्थायी या स्थायी पट्टों पर निर्जन या बंजर भूमि ले लेते थे । उन्होंने ज़मींदारी और तालुकदारी के अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे । कभी- कभी, नील की खेती उन किसानों की भूमि पर भी की जाती थी जिनके मालिकों की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो चुकी थी या जिन्होंने अपने गाँव छोड़ दिए थे।

बंगाल में नील की खेती मुख्य रूप से रय्यती प्रणाली में की जाती थी। किसान एक अनुबंध प्रणाली के तहत नील बोते थे । इस अनुबंध की अवधि एक, तीन से पाँच या दस वर्ष तक की होती थी । खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए, अनुबंध की शुरुआत में प्लान्टर किसानों को अग्रिम भुगतान किया करते थे । बदले में किसान अपनी भूमि पर नील की खेती करने के लिए सहमत हो जाते थे ।

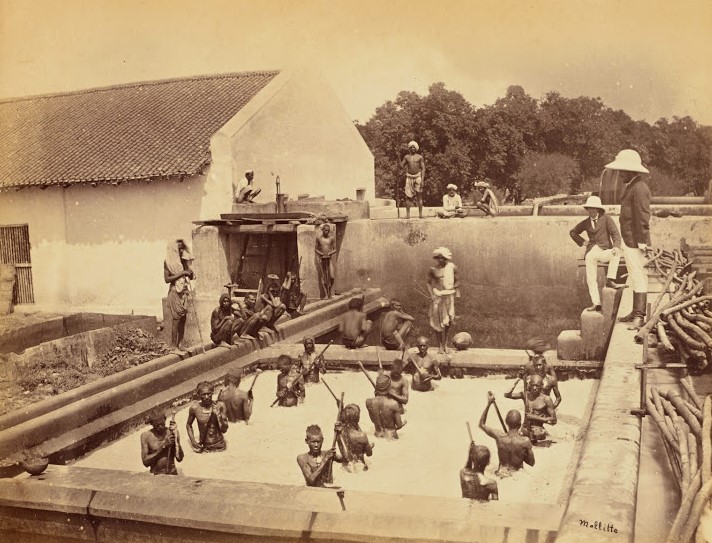

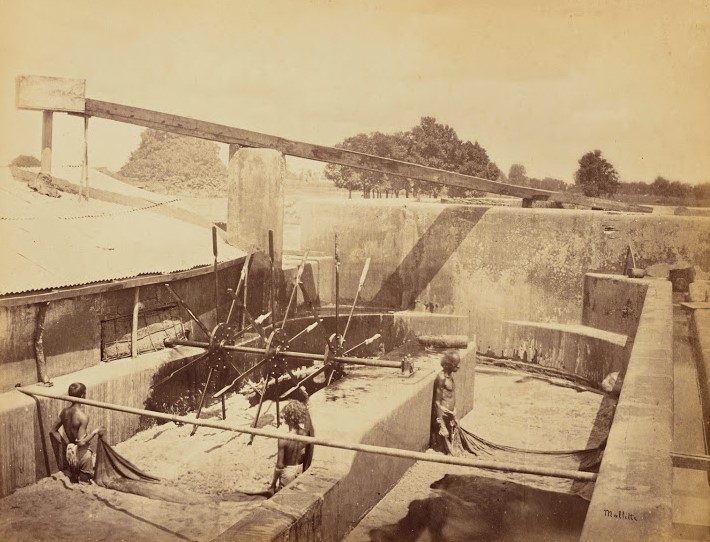

अग्रिम भुगतान अधिकतर अक्टूबर या नवंबर में, दो रुपये प्रति बीघा की दर पर किया जाता था। अनुबंध के अनुसार, ज़मीन में नील बोना, घासपात निकालना और नील को रंग के रूप में संसाधित करने के लिए उसे यूरोपीय प्लान्टर के स्वामित्व वाले नील कारख़ानों तक पहुँचाने जैसे सभी कार्य सम्मिलित थे ।

उत्पादन अवधि का अंत अगस्त या सितंबर में होता था । इस समय किसानों का accounts उत्पादन अवधि का अंत अगस्त या सितंबर में होता था । इस समय किसानों का खाता ) बनाया जाता था । ऋण खाते में अग्रिम भुगतान का मूल्य (आमतौर पर दो रुपये प्रति बीघा), जिस पर अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था उस स्टैंप पेपर का मूल्य (दो आना), और चार आना प्रति बीघा की दर से चार से पाँच सेर बीजों का मूल्य, सम्मिलित किया जाता था । जमा धन में किसानों द्वारा, प्रति रुपया ४ से ८ गट्ठे के हिसाब से, कारख़ानों तक पहुँचाए गए नील के पौधों के गट्ठों का मूल्य सम्मिलित था । एक बीघे से लगभग १० से १२ गट्ठे प्राप्त होते थे । ऋण और जमा धन के बीच का घाटा निकाला जाता था और उसी के अनुसार भुगतान किया जाता था। यदि किसान के पास 'फ़ाज़िल' या अधिक होता था तो उसका भी भुगतान किया जाता था। यदि नहीं, तो उसके विरुद्ध एक ऋण निर्धारित कर दिया जाता था। ऋण के बावजूद उन्हें अगली ऋतु के लिए एक नया अग्रिम भुगतान दिया जाता था। परंतु, ऋण, पूर्ण अग्रिम राशि से काटा जाता था और अगली कृषि ऋतु के लिए किसान को केवल शेष राशि ही दी जाती थी। कुछ मामलों में, यदि ऋण बहुत अधिक होता था, तो किसान को कोई नई अग्रिम राशि नहीं दी जाती थी और वे इसके बिना ही नील की बुवाई करने में फँस जाते थे।

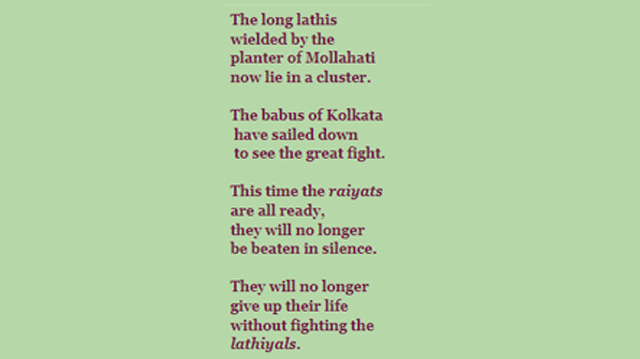

नील की खेती की प्रणाली स्वाभाविक रूप से शोषणकारी थी। १८५९ में नदिया ज़िले में उभरने के बाद बिद्रोह १८६० के दशक में बंगाल के विभिन्न जिलों में फैल गया। किसानों ने भाले और तलवारों से नील कारख़ानों पर हमला किया। जिन प्लान्टरों ने लगान की माँग की उन्हें पीटा गया। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी बर्तन- भांडे लेकर इस लड़ाई में भाग लिया। यह पाबना ज़िले में विशेष रूप से प्रभावशाली रहा, जहाँ किसानों ने आवेगपूर्ण रूप से नील बोने से मना कर दिया।

जब बंगाल के उप-राज्यपाल जे. पी. ग्रांट, कुमार और कालीगंगा नदियों से बंगाल में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने नदी के किनारे ग्रामीणों को नील की खेती के विरुद्ध सरकारी आदेश लाने के लिए प्रार्थना करते देखा। महिलाएँ भी समूहों में एकत्र होकर इसका साथ दे रही थीं। ग्रांट ने देश के इतने बड़े हिस्से में इतने शक्तिशाली प्रदर्शन में एक गहन अभिप्राय की अनुभूति की ।

नील की खेती को लेकर एक सामान्य अशांति को देखते हुए, मार्च १८६० में, इस प्रणाली के अपकारों की जाँच के लिए, एक आयोग की स्थापना की गई । नील आयोग में ५ सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले डब्ल्यू. एस. सेटन कार्र और आर. टेंपल, ईसाई धर्म-प्रचारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेव. जे. सेल, यूरोपीय प्लान्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले डब्ल्यू. एफ. फर्ग्यूसन और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रमोहन चटर्जी, सम्मिलित थे ।

प्लान्टरों, ईसाई धर्म-प्रचारकों, मजिस्ट्रेटों, ज़मींदारों और किसानों सहित १३४ लोगों की गवाही सुनने के बाद आयोग ने अंततः अगस्त १८६० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आयोग ने पाया कि विशेष रूप से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था के कारण नील की खेती प्रणाली दमनकारी थी। कुछ किसान स्वेच्छा से इसमें फँस गए थे क्योंकि उन्हें लगान का भुगतान करना था और दुर्गा पूजा के वार्षिक उत्सव का जश्न मनाना था, जबकि अन्य इसके तहत पीड़ित थे क्योंकि उनके पिता या दादा ने अग्रिम भुगतान लिया था और अब वे ऋण के कुचक्र में फँस गए थे। "बेटा बोता है क्योंकि वह मानता है कि वह अपने पिता के ऋण के लिए उत्तरदायी है।"

कपासडांगा में रहने वाले एक ईसाई धर्म-प्रचारक, एफ. शर, ने आयोग को बताया कि उन्हें ऐसे एक भी किसान के बारे में नहीं पता था जिसने स्वेच्छा से अग्रिम भुगतान स्वीकार किया हो। किसानों को नील उगाने के लिए विवश किया जाता था और यदि उन्होंने इंकार कर दिया तो उन्हें किसी और चीज़ की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती थी।

इस बाध्यकरण ने कारख़ानों के कर्मचारियों द्वारा कृषि संचालन के सख्त पर्यवेक्षण का आकार ले लिया था क्योंकि वे बंगाली आबादी के स्वभाव को 'अकर्मण्य, विलम्बन करने वाला और विश्वासघाती' मानते थे। किसानों के लिए यह एक संताप और उत्पीड़न था। उन्होंने समय समय पर शिकायत की कि उन्हें हल चलाने, ढेले कुचलने, डंठल हटाने, ज़मीन को चिकना करने के लिए तब तक कहा जाता था, जब तक न तो उनका समय और न ही उनका श्रम उनका अपना रह जाता था । उन्हें निरंतर इतने अपमानों का पात्र बनाया जाता था कि वे नील के नाम से ही अत्यधिक घृणा करने लगे थे।

फसल से कोई कैसे घृणा कर सकता है? यह पाया गया कि नील की खेती किसानों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं थी । यह एक ऐसा अटल सत्य था कि प्लान्टर भी इससे इंकार नहीं कर सकते थे। उनमें से एक ने आयोग के सामने स्वीकार किया कि "नील की खेती लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यह लाभदायक नहीं है और किसानों को इसके जोखिम का संपूर्ण समाघात सहना करना पड़ता है।"

इसके अलावा, भूमि के चयन में किसानों का कोई मत नहीं था।प्लान्टर तय करते थे कि ज़मीन के किस हिस्से में नील बोया जाएगा। इसके लिए बोली भी नहीं लगाई जाती थी ।प्लान्टर इसका चयन पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार करते थे ।

इस प्रकार, बारासात के मजिस्ट्रेट, ऐश्ली ईडन ने आयोग को बताया कि नील के किसान स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं थे। उन्हें विवश किया गया था । उन्होंने कहा कि किसानों को एक ऐसी प्रणाली के लिए सहमति देने के लिए विवश किया गया था जो लाभहीन थी और उनके विरुद्ध किए जाने वाले उत्पीड़न और हिंसा का कारण थी ।

शोषण केवल आर्थिक स्वरूप में ही नहीं किया जाता था। किसानों को पूर्ण रूप से शक्तिहीन करने के लिए प्लान्टरों और उनके सेवकों द्वारा उन पर शारीरिक बल का प्रयोग भी किया जाता था। एक किसान, आबदी मंडल ने यह बताया कि एक दिन जब उसके मवेशी खुले मैदान मे चर रहे थें, तब ५० या ६० लठीयाल (किसानों को आतंकित करने के लिए प्लान्टरों द्वारा नियुक्त किए गए लठैत) आए और उसके मवेशियों को ले जाने लगे। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर आठ दिनों के लिए उसका अपहरण कर लिया गया। उसने कहा, "मेरा सिर और जांघ घायल हो गए थे, जिसके निशान अभी भी हैं।"

एफ. शर ने एक और घटना सुनाई की एक कारख़ाना सहायक चावल के खेत में आया और उसने सभी किसान को तुरंत नील के खेत में जाने की मांग की। एक किसान ने सहायक से अनुरोध किया कि वह उसे अपना काम पूरा करने दे और फिर वह उनके निर्देशानुसार काम करेगा, लेकिन यूरोपीय सहायक द्वारा उसे आक्रामक घूंसों से पीटा गया ।

नील आयोग ने पुरुषों का अपहरण, मवेशियों को भगाकर ले जाना और पौधों को उखाड़ने जैसे संगीन अपराधों को होते हुए पाया। आयोग ने कहा कि यह बहुत कम मायने रखता है कि क्या किसान ने स्वेच्छा से अपना पहला अग्रिम भुगतान लिया या अनिच्छा से, क्योंकि परिणाम एक ही था, "वह बाद में कभी भी एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहा।"

ऐश्ली ईडन ने विवरण दिया कि १८३९ से १८५९ तक उनके जिले में हत्या, मानव वध, दंगा, आगज़नी, डकैती, लूट और अपहरण से संबंधित ४९ मामले दर्ज किए गए थे। डब्लू. जे. हर्शेल, नदिया के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें नदिया में भी इसी प्रकार के कई मामले दर्ज किए गए थे।

अनुबंध प्रणाली की शोषक प्रवृत्ति के कारण कई किसानों ने अग्रिम भुगतान लिए और फिर अपने अनुबंधों के अनुसार कार्य करने से इंकार कर दिया। ऐसा विशेष रूप से, विरोध आंदोलन के दौरान और तीव्र हो गया । नील प्लान्टर संघ के अनुरोध पर १८६० का अधिनियम ११ पारित किया गया जिसमें किसानों द्वारा 'अनुबंध का उल्लंघन' एक अपराध घोषित कर दिया गया। प्लान्टरों ने इस कानून का उपयोग किसानों के नियंत्रण और उत्पीड़न को आगे बढ़ाने के लिए किया। किसानों के विरुद्ध बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए।

अंत में आयोग ने प्लान्टरों और किसानों के बीच का संबंध 'असंतोषजनक' स्थिति में होने की घोषणा की। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सुधारों के सुझाव दिए गए । पहला, किसान को अपनी इच्छा और शर्तों के अनुसार नील बोना चाहिए। दूसरा, अनुबंध का स्वरूप सरल होना चाहिए, यह १२ महीनों से अधिक का नहीं होना चाहिए और यदि किसान ऋण संचय से बचने के लिए अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा हो तो अनुबंध का किसी भी प्रकार का नूतनीकरण नहीं होना चाहिए । तीसरा, कारख़ानों को स्टैंप पेपर के लिए भुगतान करना चाहिए, न कि किसानों को। चौथा, नील के लिए भूमि का चयन दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाना चाहिए। पांचवाँ, कारख़ानों तक गाड़ी या नाव द्वारा पौधे पहुँचाने का खर्च कारख़ानों द्वारा वहन किया जाना चाहिए, न कि किसानों द्वारा।

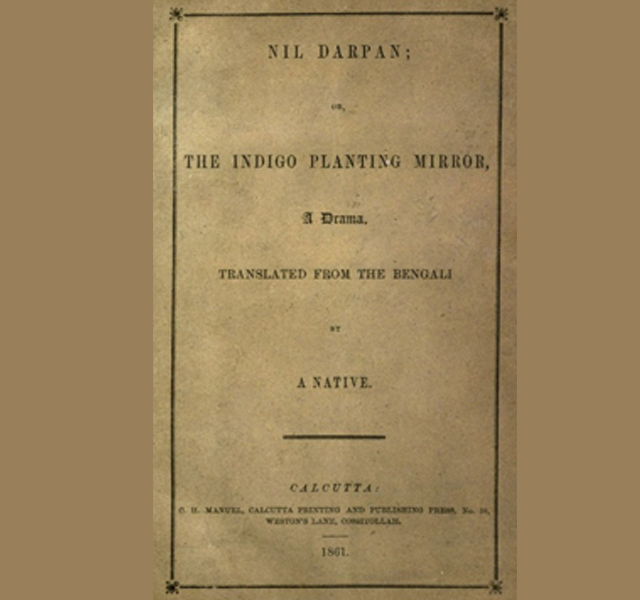

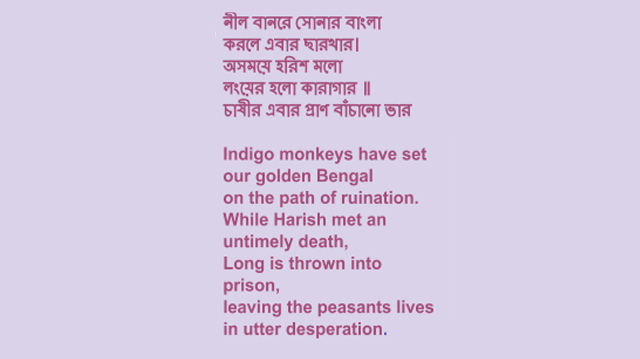

नील विद्रोह साहित्य, संगीत और फिल्मों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया । दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण एक उत्कृष्ट साहित्य है, क्योंकि इसकी रचना १८५९ में आंदोलन के दौरान हुई थी। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों के कष्ट, उत्पीड़न और संघर्ष का वर्णन किया गया है ।

किसान गरीबी, उत्पीड़न, निर्दयता और अपमान से जूझते रहे । लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आवाज़ मिटने नहीं दी। नील की खेती न करने का उनका संकल्प अटल रहा। पंजी मुल्ला नामक किसान के एक बयान ने इस भावना को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है, "मैं नील की खेती करने से अच्छा बंदूक की गोलियों से मर जाना पसंद करूँगा।"

भारत सरकार

भारत सरकार